ラストシーン必見!戦後75年に見る八月の狂詩曲

あの松竹映画100年の100選にも選ばれた「八月の狂詩曲」は黒澤明の作品。

「戦争を知らずとも原爆の恐ろしさを忘れてはいけない」というコメントに共感を覚えます。

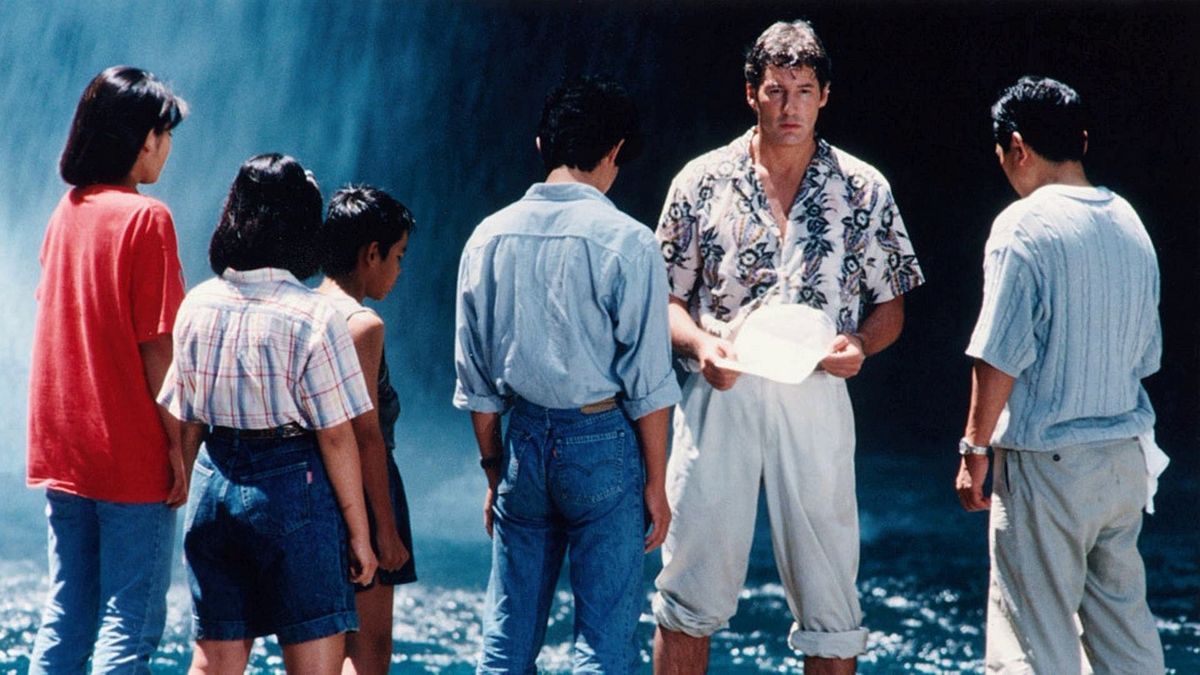

帰宅後のんびり枝豆を茹でながら、黒澤明の「八月の狂詩曲」を観る。長崎の原爆を体験した祖母と孫のひと夏の物語で、海を越えリチャードギアも出演している。そういえばもう8月になったんだよな、とふと思った pic.twitter.com/KXbNMcJHPC

— なおみ (@ny0ming) August 5, 2020

黒澤明監督の有名作品といえば「生きる」「七人の侍」「天国と地獄」など…。

「八月の狂詩曲」が黒澤明監督の作品だということを知らない人も多いよです。

しかしこの映画を知ってる人々はこの時期になると「八月の狂詩曲」を思い出す方が多いようです。

「鍋の中」にとてもとても感銘を受けた私は「八月の狂詩曲」を最初素直に好きにはなれなかったけれども、ふと思い出すシーンの印象の強さはどうだろう。蟻、縁側、蝉時雨、雨、台所の薄暗さ…懐かしい日常のなかにゆらゆらと現れる、はっとする歴史の重さ。今年もまた見直してみよう。

— Riezo (@rkyk531) August 9, 2010

八月の狂詩曲の小学校と遊具は現存する?

出典元:https://morikawa.blog/movies-and-reading/movie-reviews/rhapsody-in-august/

鉦おばぁちゃんの主人が勤めていた小学校、そこで彼は亡くなりました。

「長崎市立南大浦小学校」がエンドロールには出てきますが「溶けたジャングルジム」は長崎市立南大浦小学校には存在しないようです。

※平成7年に南大浦小学校は統廃合されて大浦小学校になりました。

八月の狂詩曲ラストシーンの音楽は?

この雨もあの日と同じなんじゃないか。

悲しくて、怖い。でも「あの日」を思い出して長崎に向かって走る鉦おばぁちゃんを追いかけるラストシーン。

最後のシーンで流れたのはシューベルトの野ばら

野ばら(シューベルト)<日本語> (ソプラノ:鈴木貴子)

八月の狂詩曲 あらすじ

平成3年 1991年に公開された98分間の映画。

キャチコピーは「なんだかおかしな夏でした…。」

黒澤明監督が脚本化。

ハワイで農園を営む鉦おばぁちゃんの兄である錫二郎が不死の病にかかり、死ぬ前に鉦おばぁちゃんに会いたいというのだが、本人の代わりに息子と娘の良江がハワイへ行く。

長崎市街から少し離れた山村に住む、被爆した祖母のもとへある日の夏4人の孫が訪れ、長崎の原爆ゆかりの場所を見て回ったり、原爆体験の話を聞いて鉦おばぁちゃんの気持ちを理解していく。

原爆や核に関して関心を抱いていた黒澤明の作品。

鉦おばぁちゃんの

「もう前のこと、アメリカは恨んでいない。」

「悪いのは、戦争だ。」

という台詞が妙に頭から離れません。

HACHI 約束の犬など日本に関連する映画にも出演しているリチャードギア。

https://www.youtube.com/watch?v=mEDsfuxNKZ8

リチャードギアが日本語の台詞を話すシーンも印象的です。

八月の狂詩曲 出演者

Wikipediaより抜粋

- 鉦おばあちゃん:村瀬幸子

- 縦男(良江の息子):吉岡秀隆

- たみ(忠雄の娘):大寶智子

- みな子(良江の娘):鈴木美恵

- 信次郎(忠雄の息子):伊崎充則

- 忠雄(おばあちゃんの息子):井川比佐志

- 良江(おばあちゃんの娘):根岸季衣

- 登(良江の夫):河原崎長一郎

- 町子(忠雄の妻):茅島成美

- クラーク(おばあちゃんの甥):リチャード・ギア

- 錫二郎:松本克平(写真出演)

八月の狂詩曲のロケ地は?

おばぁちゃんの家は長崎県の山中という設定ではあったが長崎に合致する場所がなかったので秩父に建てたそう。

度々出てくる「念仏堂」は御殿場に作られ、撮影終了後にアメリカにあるリチャードギアの

別荘へ移築されました。

八月の狂詩曲の印象的なラストシーン

黒澤明の作品といえば「雨」のシーンが印象的。

しかしその中でも唯一ラストシーンが「雨」の作品がこの八月の狂詩曲。

八月の狂詩曲 薔薇と蟻はラストシーンに並ぶ名シーン

出典元:https://www.picuki.com/

印象的だった薔薇と蟻のシーン。

しかし蟻の行列を撮影するのに苦戦をし、撮影終了後に「もうアリとは共演しない」と言い残して帰国したというリチャードギア。

八月の狂詩曲は賛否両論?(ネタバレ含む)

「だらけている」

「血みどろの映画ではなく穏やかすぎて、黒澤明らしくない。」

など一部酷評も目立つ八月の狂詩曲。

はじめ都会暮らしに慣れている孫達は、鉦おばぁちゃんの食事が口に合わなかったり、頑固なおばぁちゃんをハワイに連れて行こうなど、今の時代にも起こっていそうなシーンが連発しますが、次第に打ち解けあっていく祖母と孫の関係性が個人的にはすごく好き。

両親が入りきれないほど、鉦おばぁちゃんと孫の絆は深まっていました。

実の兄弟・錫二郎を失って、手紙を片手にうな垂れるおばぁちゃんは翌日から息子のことを「死んだ錫二郎」と見間違えたり「食事をほとんどとらない」雷がなった時に「ピカだ!」と孫をシーツで庇う鉦おばぁちゃん。

実の兄弟の死でショックのあまり認知が突然進んだのかと思いました。

そして「あの日の雲と同じだ」と言って長崎に向かって一心不乱に走っていく鉦おばぁちゃん。

残された家族が空を見上げると真っ黒い雲が押し寄せてき、大雨が降る。

走り出した孫達の後を追うように走る息子と娘、それからこの印象的なラストシーンになるのですが、走っていた鉦おばぁちゃんの傘が強風でブワッと広がり、シューベルトの野ばらが流れる。

これがあまりにもアンバランスで一瞬「???」となるのですが、妙に切ないのは「あの日」のショックは蓋をしただけでずっと解決はできておらず、それが兄弟・錫二郎の死によって閉じていた蓋が開いたのではないかと。

そのアンバランスな組み合わせが「こんな夜更にバナナかよ」を彷彿させるのでした。(見てないので違うかも。)

キャッチコピーにもある「なんだかおかしな夏でした…。」は、孫達が都会とは異なる田舎の暮らしと原爆の事を知り「これまでの価値観が変わる」体験をし、最後のシーンまで見てみるとそのキャッチコピーの意味が理解できるような気がしています。

八月の狂詩曲はどこで見れる?

https://www.netflix.com/jp/title/60028523

原爆投下前、長崎原爆後 原子爆弾の運搬から長崎市に投下されるまでの映像

長崎に原爆が落とされ、7万4千人の命が町ごと失われました。

原子爆弾の運搬から長崎市に投下までの映像

長崎原爆投下から73年 神戸に住む被爆者は

原爆投下の瞬間、学徒動員として自宅企画の兵器工場で作業していた松井さんの証言。

戦後75年、記憶の継承

今、黒澤明監督作品『8月の狂詩曲』をTVで見ています。長崎に落とされた原爆で夫や家族、親戚を亡くした祖母が夏休みに自宅に遊びにきた孫たちに原爆について語る。今年で原爆投下から75年。明日は広島に投下された8月6日だ。 pic.twitter.com/xwI8gy0j9o

— suwon (@suwon52329002) August 5, 2020

作品の中で印象に残った孫同士の会話が非常に印象的でした。

「人間はなんでもすぐに忘れてしまうのね」

「俺は絶対に忘れないぞ」

美輪明宏が語る原爆体験

長崎県出身の美輪明宏さんも、当時10歳で原爆に遭いました。

「世の中の音が全て止まった」

「世界中の雷を全部集めたような音」

「外が出たら地獄だった」

長崎市松山上空約500mで炸裂した原子爆弾。

番外編 アメリカ人は原子爆弾についてどう学校で教わるの?

【原子爆弾】アメリカ人は原子爆弾について学校でどう教わるの?【アージュンTALK】[#125]

「戦争」を知らない世代は「関係ない」のではなく「繰り返さない」努力を

長崎に原爆を落とされた事、戦争で多くの人が命を失った事は忘れてはならない事です。

この映画の作品はあくまで「長崎に原爆を落とされ、小学校に務める主人を亡くした女性とその家族」を中心に描かれています。

この作品は多くの戦争の物語がある中の、一つに過ぎないのです。

しかしこの一つの家庭に焦点を当てる事でより戦争を身近に感じることができるのではないでしょうか。

私を含め経験をしたことがない人々にとって、「戦争」の本当の怖さを知らないのかもしれない。

でも「知らないし、関係ないし、昔のこと」ではなく、記憶を継承し、再び繰り返さないことが大事なのではないのでしょうか。